Haití, Cuba y Chile.

Jacmel, La Habana, Valparaíso.

Creole, francés y español.

Médico, poeta y traductor.

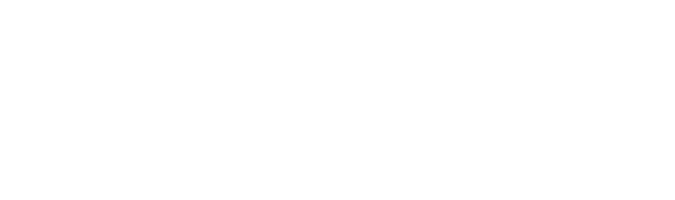

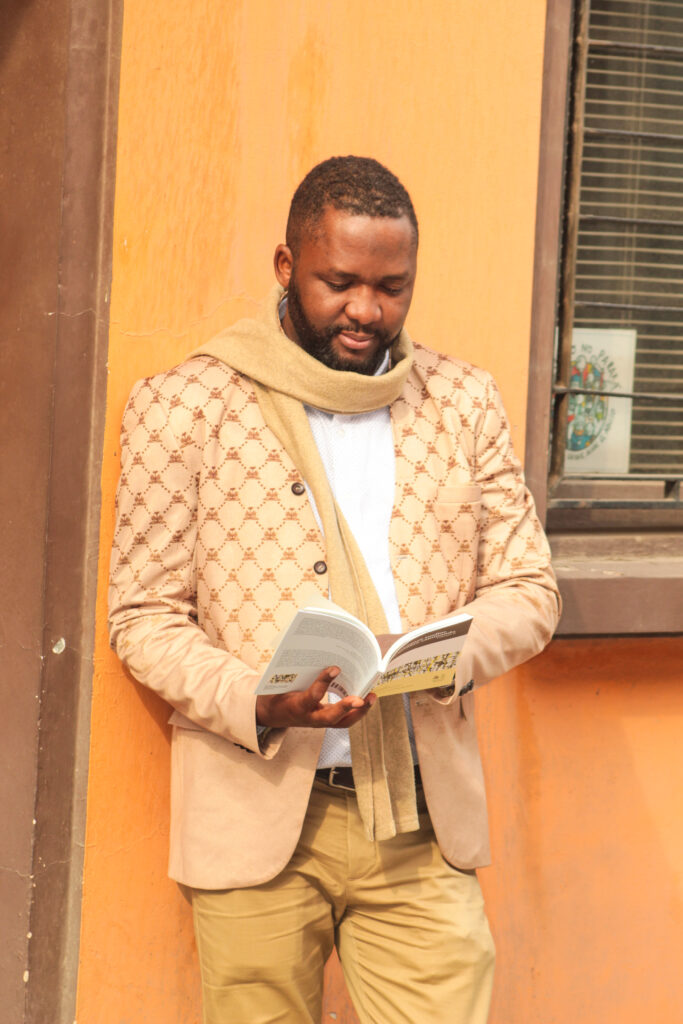

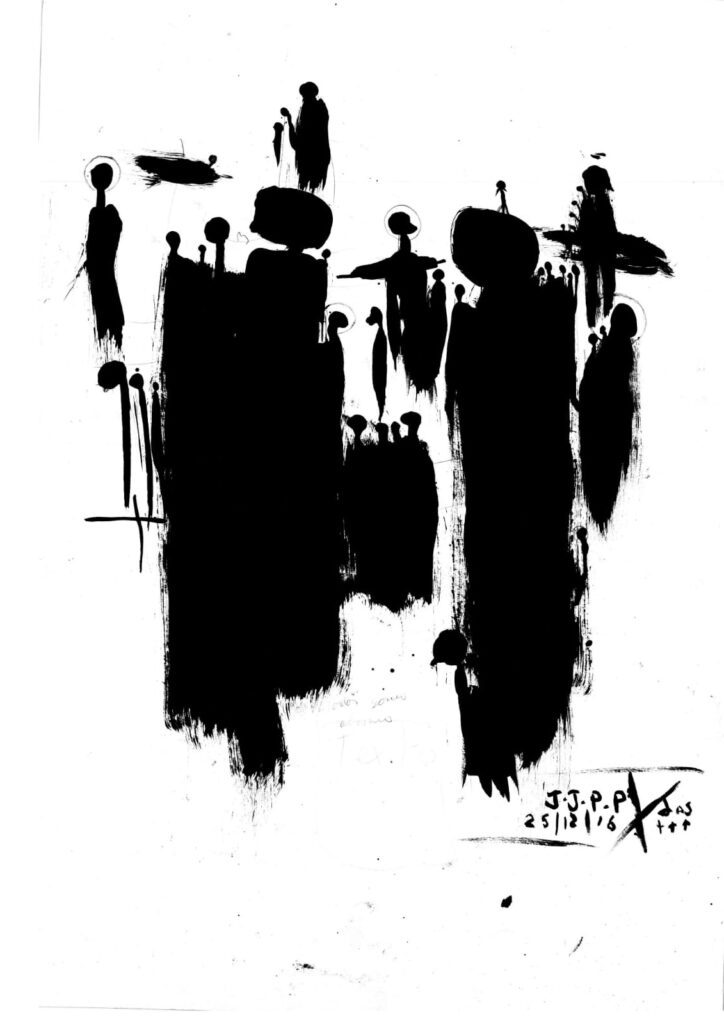

Jean Jacques Pierre Paul ha migrado -y está migrando- constantemente entre distintos territorios, culturas, idiomas y sensaciones. Haciendo honor a la tradición y fama del llamado “litoral de los poetas”, vive en la comuna de San Antonio, Valparaíso, misma costa de autores como Huidobro o Parra, poemas que leyó incluso antes de, hace 16 años, llegar a Chile. Ha publicado más de una decena de libros, entre los que destacamos Miroir en pierres lisibles (Haití, 2007), Islas del futuro (2010), Voces de mi voz (2015), Siete abismos sueltos y un hombre caminando (2017) y la traducción al creole de Arte de pájaros (Pablo Neruda, 2019).

En esta ocasión, hablamos sobre su llegada a Chile, algunas preocupaciones que se mantienen a lo largo de su proyecto poético, poetas relevantes de su biblioteca, el trabajo con los idiomas y la traducción, entre otros temas.

Soledad Campaña

¿Cómo fue tu ingreso al país y cuándo comenzaste a escribir?

Jean Jacques Pierre-Paul

Nunca ha sido fácil hablar de mí. Lo tomaré por partes: ingresé al país hace 16 años, fue después de graduarme, cuando decidí bruscamente venir acá, pues no fue nada planificado. Tampoco sabía claramente lo que era Chile, tenía ideas muy vagas, prácticamente lo que sabía todo el mundo en su momento: Neruda, Zamorano, Pinochet, cosas que se hablaban en los diarios. Fue en ese entonces donde un colega me incentivó a venir pues él estaba viviendo aquí en Chile, me dijo que me iba a apoyar. Fue una decisión bastante aventurera. Lo más curioso es que el colega que nos iba a ayudar con la validación de títulos y hacernos el camino más fácil se marchó apenas llegamos, no contestó más los correos, nunca nos recibió y perdimos el contacto.

SC

¿No tenías familia acá?

JJPP

No, llegué con mi esposa. Nos conocimos cuando estábamos estudiando, en la Facultad, ella también es médica. Fuimos los dos mucho tiempo hasta que nacieron los hijos.

SC

¿Dónde estás trabajando actualmente?

JJPP

Yo vivo en Las Cruces y trabajo en Llolleo.

SC

Quería preguntarte sobre lo idiomático, porque he visto que varios de tus poemas están en francés con su traducción al español, son libros bilingües. Me pregunto si publicabas también en Haití y cómo fue tu experiencia con los idiomas.

JJPP

Cuando llegué a Chile ya había escrito un libro, Miroir en pierres lisibles (2007), mi primer libro de poesía, que fue publicado cuando estaba en el tercer año de medicina. Hice un lanzamiento en mi ciudad, Jacmel y otro lanzamiento en la Facultad de Medicina en Santiago de Cuba con estudiantes francohablantes, lo menciono pues el libro está en francés y es un campus universitario con personas de más de 50 nacionalidades distintas, muchos de nuestro continente y de África.

En Chile comencé a interesarme por la traducción, como un desafío para la reescritura. Reescritura porque una editora que me revisó una vez me dijo que no estaba realmente traduciendo, porque la versión en español era distinta, aunque estaban conectados, terminaban siendo dos versiones.

SC

Me parece muy interesante. También quería preguntarte por el delirio, porque como concepto es una constante en varios de tus poemarios. Pienso en su origen “delirio” como “de-lira”, apartarse, hacerse hacia un lado del surco, de lo que está delimitado. Entonces me pregunto si en este desvío reconoces otra forma de aludir a la figura errante del migrante, esas figuras marginales de la sociedad a la que ingresan. ¿Cómo entiendes tú el delirio?

JJPP

En Delirium cero (2013, 2022) efectivamente lo que quería plantear es que en el pensamiento actual lo que somos, nuestro ser, hay un punto inalcanzable. Es imposible para el otro saber lo que pasa en nuestro interior. En el centro de nuestro pensamiento todo lo que pensamos está ahí, lo que dejamos aflorar, lo que dejamos salir depende del filtro que queramos hacer. Depende de donde estamos, filtramos nuestro pensamiento, dirigimos nuestro pensamiento, pero no todo lo que pensamos, decimos, hacemos o actuamos es lo que nos pasa dentro. Y es que este punto, este nivel inalcanzable por los demás, es Delirium cero, donde parte todo, donde todos en el fondo somos seres delirantes. La diferencia es que algunos tienen la capacidad de filtrar su delirio o volverlo sociable.

Hasta los peores pensamientos pueden pasar por la mente, pero no significa que somos malos, pues tenemos la capacidad de dirigir este pensamiento, de controlarlo, de definir lo que es malo y lo que es bueno. Entonces en el fondo, antes de hablantes somos delirantes. El delirio que le preocupa al psiquiatra es el del delirante que no ha sido capaz de filtrar y que deja salir todo y que necesita ayuda. En este poemario hablo de un delirio inevitable.

SC

Tengo acá una cita que dice “amar es también aprender a amar los vestigios de mi propia existencia”. Quisiera saber más de ese proceso como poeta y cómo la palabra es una forma de amar ese ejercicio de existencia o si hay una forma de dar testimonio de ello.

JJPP

Sí, tiene algo de testimonio. En mis últimos trabajos de escritura poética considero mucho el tema de la inexistencia. Estoy tratando de hacer una diferencia entre existir e inexistir. Existimos en la medida que vivimos socialmente, en la medida en que podemos ser vistos, escuchados, tocados e incluso manipulados. Pero hay una parte de nosotros que los demás no saben y pasa a ser inexistente, incluso algo que para el resto puede llegar a representar lo más banal de nuestro ser y que para nosotros es lo más importante.

Entonces, ¿qué hay de lo que nosotros queremos ser y qué hay de lo que hemos sido antes de haber sido concebidos o vistos de una forma? Eso es lo que yo llamo el vestigio. En mi caso, como migrante, como extranjero, paso mucho por esto. Vivo en carne propia esta experiencia de estar entre lo que los demás creen que somos y lo que en el fondo somos para otros, ese vestigio que no está a veces puede ser para nosotros lo más valioso y lo que da mejor testimonio de nosotros.

En mi caso, como migrante, como extranjero, paso mucho por esto. Vivo en carne propia esta experiencia de estar entre lo que los demás creen que somos y lo que en el fondo somos para otros, ese vestigio que no está a veces puede ser para nosotros lo más valioso y lo que da mejor testimonio de nosotros.

Es importante ser valiente y amar eso que somos. Para mí amar es sinónimo de valentía, pues creo que cuando uno sabe lo que ama, ya no está amando. Esta valentía de amar lo desconocido de algo que lo que no se sabe, lo que no se conoce. Lo mismo pasa con el amor propio, amar nuestras partes más desechables, más despreciables.

SC

¿Cuál sería esa parte como más desechable, más despreciable?

JJPP

Depende del contexto, en mi caso como inmigrante lo puedo vivir de muchas formas: desde la forma de caminar, la forma de hablar, el idioma, el color. Todo eso puede ser la parte que la gente más desecha y que puede al final convertirse en lo que más uno ama, por valentía. Si lo llevara en un plano muy práctico puedo aplicarlo en mi caso al tema del color de la piel, que en ciertos contextos es lo que primero que deciden rechazar de ti. Hay una valentía en amar esa parte como forma de respuesta. Lo mismo ocurre con el acento, en un poema hablo de que amo a Valparaíso con mis acentos incorregibles, porque yo no he tratado de tener un acento igual a los demás para ser aceptado, acepto que mi acento es incorregible y con eso yo puedo amar a la ciudad. En “Llámame extranjero” (7 abismos sueltos y un hombre caminando) se menciona que es casi imposible amar al extranjero, porque el extranjero es lo desconocido. Entonces solo un valiente puede amar a un extranjero, puede un valiente amar a algo desconocido.

Entonces solo un valiente puede amar a un extranjero, puede un valiente amar a algo desconocido.

SC

El factor de la soledad. Quería preguntarte más sobre este concepto de soledad y por qué lo consideras tan importante.

JJPP

Yo hablo de la soledad como un espacio, incluso hasta un espacio físico, porque es ideal, es necesario e indispensable, es inevitable. Todos hemos vivido en algún momento en un estado de soledad. Es algo que no podemos decidir. A veces queremos estar acompañados y terminamos estando solos, a veces queremos estar solos y terminamos acompañados.

La soledad, más que un concepto personal, tiene que ver con mi experiencia como un ser insular, para nosotros, isleños, gente que nace y crece en una isla, el concepto de la soledad tiene un sentido particular. Es un lugar que está rodeado en todas partes del mar. Uno se siente atrapado en un espacio que está lejos del mundo. No significa un aislamiento físico de los demás, más bien un ejercicio mental de estar conectado consigo mismo para poder crear. Una soledad que pasa a ser útil para crear.

Yo entiendo la poesía como la incapacidad de aislarse, es un poco contradictorio. Necesito la soledad para crear, pero mi visión de la poesía es la incapacidad de aislarse. Para mí el poeta es incapaz de desconectarse del resto y de sí mismo, entonces, está obligado a estar siempre conectado consigo mismo a través de esta soledad indispensable que le permite crear y al mismo tiempo conectar con los demás. En definitiva, no veo la poesía como un aislamiento, para mí la poesía es conexión profunda.

SC

Y este espacio de la palabra, ¿es posible compartirlo con otros o es solamente un intento que no se logra completamente?

JJPP

Mi poesía siempre ha sido estado relacionada con otros. De hecho, en Islas del futuro (2009; 2023) trabajo mucho eso. Sin la capacidad de compartirlo con otro, no sirve para mí. Hasta esta soledad que yo amo tanto. Si no la puedo compartir con otros, no me sirve.

SC

También te quería preguntar por algo que se relaciona con la soledad, que es el elemento de la oscuridad, muy presente en tu obra. Tengo acá una cita: “la primera noche del mundo donde las piedras cantan donde el amor nunca muere”. Me pregunto por esta figura del espacio de la oscuridad donde se canta y las voces se reúnen.

JJPP

El tema de la noche en la literatura haitiana está muy presente. En nuestra visión, nuestra idiosincrasia e incluso en nuestros mitos la noche está muy presente. En la poesía haitiana, por ejemplo, la noche ha sido presentada como un personaje, un ser que camina, que se mueve. Incluso hay poetas que plantean la relación con la noche como una especie de léthargie (letargo).

Cuando cae la noche podemos conectar nuestro dolor, nuestra alegría, es una oscuridad que trae la luz. Encontrar la luz a través de esta oscuridad es indispensable para cada vida. En el fondo, la relación con la noche no es solamente mía, sino es una relación muy presente con la poesía haitiana. Es una idea que vengo heredando de poetas mayores que tienen una gran influencia en mí.

SC

¿Cuáles serían estos poetas mayores o cuáles consideras tú que son tus grandes influencias en poesía?

JJPP

Soy un poeta muy influenciable, todas las poesías influyen en mí. Tanto las que me gustan, como las que no me gustan, pues son una influencia en el sentido en que yo aprendo como poeta. Similar a un libro de medicina, donde veo la enfermedad y trato al paciente, yo abro un libro de poesías y aprendo. Aprendo sobre mí, sobre los demás, sobre migrar con la palabra, la migración con el lenguaje, mi relación con el mundo es a través de la palabra, de su lenguaje.

Tengo problemas con el lenguaje del mundo más que con el mundo. Por eso todos los poetas influyen en mí. Está Frank Étienne que es el poeta haitiano vivo más importante de la actualidad, pues ha traspasado todas las fronteras entre los idiomas que tenemos allá y ha hecho un trabajo literario sin fronteras.

Está también Lyonel Trouillot que es un poeta y novelista, y que tiene otra forma de relacionarse con el lenguaje poético. Con él aprendí que un poeta que escribe una novela nunca deja de ser poeta. Ellos dos son los más que me han marcado.

Y después, como viajé a Cuba, he aprendido bastante de la literatura cubana. Ha sido una experiencia muy entretenida donde me he encontrado desde los más clásicos, como Martí, hasta los más jóvenes.

Pienso que un punto común entre la poesía cubana y la poesía haitiana es esta necesidad de vengarse del lenguaje del mundo. Que el poeta puede estar escribiendo y no le preocupa el sentido de lo que los demás le van a dar. Escribe por necesidad de redefinir, de destruir el lenguaje del mundo y plantear otro. Sin usar neologismos ni palabras nuevas, sino una redefinición a través de la poesía.

Pienso que un punto común entre la poesía cubana y la poesía haitiana es esta necesidad de vengarse del lenguaje del mundo. Que el poeta puede estar escribiendo y no le preocupa el sentido de lo que los demás le van a dar. Escribe por necesidad de redefinir, de destruir el lenguaje del mundo y plantear otro. Sin usar neologismos ni palabras nuevas, sino una redefinición a través de la poesía.SC

Quería preguntarte sobre la escritura y el idioma. Originalmente tú escribes en francés. Después pasas a hacer este proceso de traducción. ¿Y ahora escribe en francés o en español?

JJPP

Escribo más en español, pero sigo escribiendo en francés porque hay cosas de las que no siento la capacidad o me costaría más escribir, también por una cuestión emocional. Si, por ejemplo, escribo sobre mi ciudad natal prefiero escribir en francés o en creole.

Actualmente hago al revés lo que hacía antes en términos de traducción: ya no escribo primero en francés o creole y traducía al español. Decidí hacer un esfuerzo personal para escribir directamente en español, lo que me llevó a leer mucha poesía en español. Con esto logré, luego de como 10 años, poder escribir un libro directamente en español: Voces de mi voz (2015, 2022). Además, he decidido escribir en español porque la mayoría de mis lectores son hispanohablantes. Ahora casi todos los últimos libros son en español.

Recuerdo cuando me pidieron de la embajada de Francia escribir un poema y cuando tuve que traducirlo al francés tuve que pedir ayuda, ya no era capaz de traducir mi propio poema, no era poético, la versión era fome, no me resultaba, ya no era tan fácil. Muchos creen que estoy chamullando, pero cuando estoy frente al poema no es una tarea fácil.

SC

Esta relación con los idiomas. ¿Te parece que también hay un problema de extranjería en la palabra, migrar de un idioma a otro?

JJPP

Claro, sí, he tenido que migrar de un idioma a otro.

Y por eso, en el proceso de migración yo he hablado de un proceso de migración muy complejo. En mi caso yo he tenido tantas formas, tantos tipos de migración. Desde la migración física, la migración de un idioma a otro, la migración desde la poesía a la narrativa, he tenido tantas formas que migrar que para mí pasa a ser algo indispensable y obligatorio.

En mi caso yo he tenido tantas formas, tantos tipos de migración. Desde la migración física, la migración de un idioma a otro, la migración desde la poesía a la narrativa, he tenido tantas formas que migrar que para mí pasa a ser algo indispensable y obligatorio.Ahora estoy escribiendo mi primera narrativa, un libro sobre Valparaíso que se llama Si la poesía fuera una ciudad se llamaría Valparaíso, donde cuento mi experiencia con la ciudad a través de la poesía y cuando voy escribiendo este libro y de repente me llega algo y migro automáticamente a otro libro que estoy escribiendo en francés. Lo mismo ocurre en mi casa, con mi familia hablamos simultáneamente los dos idiomas sin que sea una preocupación.

SC

Por ejemplo, cuando yo hablo en otro idioma mi tono de voz y las expresiones que utilizo no son las mismas que utilizaría en mi lengua materna, como que me desdoblo. No sé si te pasa también a ti.

JJPP

Sí me pasa cuando hablo y cuando escribo también. Es el principal motivo de porque he tenido que abrir otro archivo y escribir lo que me viene en otro idioma, porque el tono y la experiencia personal indica que tiene que ser para un determinado idioma. El libro que estoy escribiendo en francés cuenta la historia de un señor que yo conocí cuando viví de niño, un errante. Esta experiencia no me permite contarlo directamente en español porque siento que si lo hago voy a perder algo, algo que estoy diciendo. No es lo mismo que cuando cuento mi experiencia en Valparaíso, ahí sí me siento cómodo para contarla en español.

SC

¿Tienes algún trabajo con reescritura de mitos o tradiciones? Historias tradicionales que tú hayas adoptado y las hayas transformado en tu propio trabajo.

JJPP

Claro, yo creo que sí, aunque puede ser inconsciente, porque la literatura haitiana está marcada de muchos mitos, historias que nos contaron desde chiquititos. Existían historias que los viejos nos contaban solamente de noche, estaba mal visto contarlas de día, se llama l’audience (la audiencia). Uno de niño sentía escalofríos y asombro. El lenguaje no era simple, estaba lleno de metáforas. Esto es inevitable en mi poesía.

Uno de los mitos que nos contaban era sobre el viaje, porque nosotros siempre durante años hemos migrado de la isla a otros lados, nuestra literatura está hecho de muchos elementos de migración, tanto física como espiritual. Casi todos los poetas más importantes han migrado algún momento por algún motivo político, huyendo de la dictadura. La literatura haitiana y la migración están muy asociadas. En algunos poemas de 7 abismos sueltos…, por ejemplo, hay poemas que tienen mucho que ver con mitos, viajes que han existido desde el tiempo colonial de la isla e incluso de los mismos viajes de nuestros abuelos, donde no sabíamos que tan cierto o no eran esas historias.

SC

Muchísimas gracias por esta entrevista.

JJPP

Gracias, un abrazo, chao chao.

*Todas las fotos de la entrevista son un aporte de Jean Jaques Pierre Paul.

Te invitamos a ver el reel del encuentro con el poeta en la Universidad Adolfo Ibáñez, una jornada llena de palabras, sentidos y diálogo.

Puedes verlo aquí: [https://www.instagram.com/p/DC5ABmROTnI/]